{/eyou:adv}

{/eyou:adv}

科研工作

当前栏目 更新时间:2025-05-21 09:43

更新时间:2025-05-21 09:43 锂硫电池因其理论容量高(1675 mAh g−1)、能量密度大(2600 Wh kg−1)且硫资源丰富,被视为替代传统锂离子电池的理想选择。然而,硫的绝缘性、体积膨胀以及多硫化物的“穿梭效应”等问题严重制约了其实际应用。针对这一问题,齐鲁理工学院生物与化学工程学院叶佳佳副教授及团队,与中国科学院苏州纳米所、北京化工大学合作,提出了一种新型FeP/Fe(PO3)异质结催化剂,通过内置电场效应协同调控多硫化物的吸附与转化,成功解决了上述难题,显著提升了锂硫电池的循环稳定性和能量密度,为下一代高能量密度储能器件开发提供了创新思路。上述研究成果以题为《Constructing FeP/Fe(PO3)3 Heterojunction with Built-in Electric Field Effect to Balance the Adsorption and Conversion of Polysulfides in Li—S Battery》的研究论文,发表在国际知名期刊《Journal of Energy Storage》上。

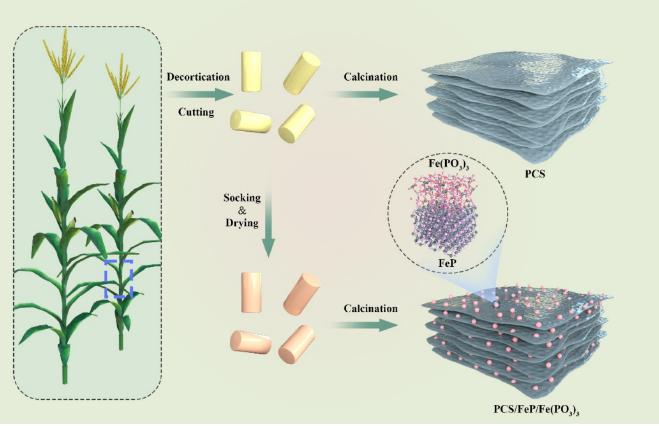

研究团队以玉米秸秆为原料,通过高温碳化制备出三维多孔碳纳米片(PCS),其高比表面积(740 m2 g−1)和梯度孔结构可有效缓解硫的体积膨胀并提供快速电子/离子传输通道。在此基础上,通过浸渍-碳化法将FeP/Fe(PO3)3异质结纳米颗粒嵌入碳基体中。实验与理论计算表明,异质结界面因功函数差异形成内置电场,加速电荷转移并降低多硫化物的转化能垒,同时Fe(PO3)3的强极性与FeP的高催化活性协同提升了多硫化物的锚定与反应动力学。

该研究首次利用农业废弃物玉米秸秆制备高性能碳基载体,不仅降低了材料成本,还为生物质资源的高值化利用提供了新途径。这项工作不仅推动了锂硫电池的实用化进程,也为开发其他碱金属离子电池、超级电容器等储能器件奠定了基础。

撰稿人:王子凡

审核人:高 星